Ho riflettuto a lungo prima di aprire questa immensa finestra su di un passato secolare, in parte confuso con il mito, in parte radicato nella storia ed in parte sepolto dall’oblio.

In effetti poteva concretizzarsi in una sotto sezione oppure divenire un thread di racconti e di nozioni a se stante, legati al desiderio mai appagato di ricercare di continuo le nostre origini o, meglio, le origini di ciò che ci interessa e ci piace fare.

Alla fine mi son detto che ne valeva la pena e, fugati i timori iniziali in merito a narrazioni di fatti ed imprese tanto vetuste , ho dato libero sfogo ai miei primordiali ma pur sempre controllati istinti di cultore dell’antichità e della storia come impareggiabile “magistra vitae”.

Forse contraddico la denominazione del forum con storie inerenti ad un qualcosa del tutto estraneo al bodybuilding ed al powerliftng o di parzialmente diverso dallo sport dei pesi?

Può darsi che in qualche modo ci sia del vero ma, in ultima analisi, credo e mi auguro che non sia effettivamente così.

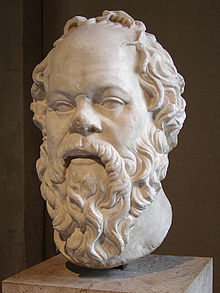

Ognuno ha una propria vita da raccontare collocata in un contesto ben più ampio e derivato da altre storie molto più lontane. Senza una ricerca ed uno studio continuo su cosa c’era prima e perché ci fosse non capiremmo nulla neppure di noi stessi e delle attività che pratichiamo.

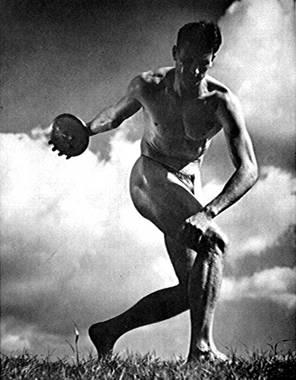

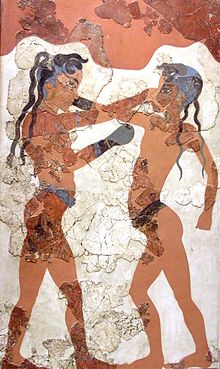

Perché esistono le gare con i pesi ed in generale di forza? Prima ancora però, perché esiste l’agonismo e in che consiste, chi erano i primi atleti da cui sono sorte le discipline atletiche, da esse lo sport nell’accezione più onnicomprensiva che conosciamo, quindi un movimento che definiamo “olimpico” e che - in quanto tale - ci porta ad affiliarci in Federazioni, a consorziarci in Comitati, a sperare o vantare riconoscimenti?

Quali sono i luoghi all’origine di ogni cosa ed in quali tempi remoti tutto è presumibilmente sorto, perlomeno nelle categorie classiche che hanno condotto alle attuali catalogazioni? Chi siamo nel nostro più recondito stato di atleti ed a quale grande famiglia ci ispiriamo?

Ciò che contraddistingue un movimento sportivo nella sua essenza autentica di sport agonistico e lo differenzia da altre attività promozionali, ludiche ed amatoriali è un Organizzazione internazionale ufficiale legata indissolubilmente ad un Comitato mondiale ancora più grande (il Comitato Internazionale Olimpico), che garantiscano insieme una dimensione vera ed importante agli sport che appassionatamente pratichiamo, dalle Federazioni fino ad ogni singolo atleta, valorizzato nella sua unicità allo stesso modo di quanto di fatto lo è la più vasta ed eterogenea collettività che ciascuno, individualmente, contribuisce comunque a costituire.

Ecco dunque il motivo per cui ho pensato che fosse utile ed appagante risalire alle fonti della storia ed alle origini del mito.

Non ho certo la pretesa di condurvi a sensazionali scoperte o a diffondere verità rivelate ma semplicemente contribuire a far conoscere alcuni racconti lontani, ricerche storiografiche serie e magari qualche curiosità, aneddoto o leggenda tramandata da autori noti ma pure da “vox populi”.

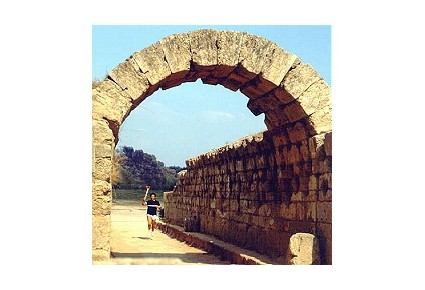

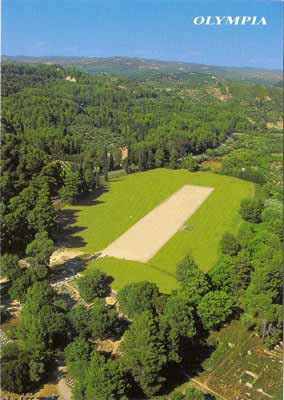

Se preferite, potete intendere questo 3d come una “taverna o macchina del tempo” e, del resto, penso che nessuna sezione sportiva degna di tal nome, che si proponga di viaggiare a ritroso nella storia di uno sport tradizionale e consolidato, possa prescindere dall’antico ed affascinante mondo di Olimpia, da cui quasi tutto si può far partire.

Le storie di personaggi cardini e di fatti determinanti per lo sport del ferro sono, magari senza volerlo, parziale conseguenza di altri spesso misconosciuti eventi; per cui, a fianco ad esse e per gli amanti del “c’era una volta”, proverò a tenere in piedi questa rubrica storiografica e semi epica che ci condurrà parecchi secoli indietro.

Trattandosi di racconti e tradizioni riferite ad epoche remote, mi asterrò da interpretazioni e opinioni personali del tutto fuori luogo; proporrò invece studi, saggi e ricerche documentate, con post brevi ed ogni volta incentrati su argomenti precisi, lasciando sempre il virgolettato di quanto citato e riportando in calce gli autori da cui il brano è stato tratto.

Ciò chiaramente non impedirà a ciascuno di voi, se lo vorrà, di porre domande, proposte e interrogativi ai quali, nell’ambito delle limitate possibilità fornitemi dai testi a cui mi rifarò, cercherò di indagare e rispondere per quanto possibile.

E' superfluo infatti soggiungere che, trattandosi di articoli scritti per un forum, l'intervento è sempre gradito e foriero di possibili nuovi sviluppi tematici.

Altrimenti potrete comunque considerarlo un recipiente da più o meno piacevole lettura e informazione, dove attingere la sera per favorire un buon sonno atletico ristoratore, nel meritato recupero dai vostri workouts.

La macchina del tempo sta per iniziare il suo fantastico viaggio all’indietro…….

benvenuti nel meraviglioso mondo di Olimpia!

Rispondi Citando

Rispondi Citando

Segnalibri